モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する⑦物価水準の源泉

A Framework for the Analysis of the Price Level and Inflation という文章を頭から精読するシリーズの第七回。

今回は III . The Source of the Price Level のところを扱います。

①きっかけ

Introduction ②

I. The MMT Money Story ③

II. The MMT Micro Foundation- The Currency as a Public Monopoly ④と⑤と⑥

(解説編: ”indifference” って何だろう が挟まる)

III. The Source of the Price Level ⑦(ここ)

IV. Agents of the State ⑧と⑨

V. The Determination of the Price Level ⑩

VI. Inflation Dynamics ⑪

VII. Interest Rates and Wages ⑫

VIII. The Hierarchy of Demand ⑬

IX. Conclusion ⑬

解説編もぜひ読んでおいてほしいワンね

モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する 解説編: ”indifference” って何だろう

モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する 解説編: ”indifference” って何だろう

A Framework for the Analysis of the Price Level and Inflation という文章を頭から精読するシリーズの途中ですが、Ⅲに入る前の解説編です。

①きっかけ

Introduction ②

I. The MMT Money Story ③

II. The MMT Micro Foundation- The Currency as a Public Monopoly ④と⑤と⑥

(解説編: ”indifference” って何だろう が挟まる←いまここ)

III. The Source of the Price Level ⑦

IV. Agents of the State ⑧と⑨

V. The Determination of the Price Level ⑩

VI. Inflation Dynamics ⑪

VII. Interest Rates and Wages ⑫

VIII. The Hierarchy of Demand ⑬

IX. Conclusion ⑬

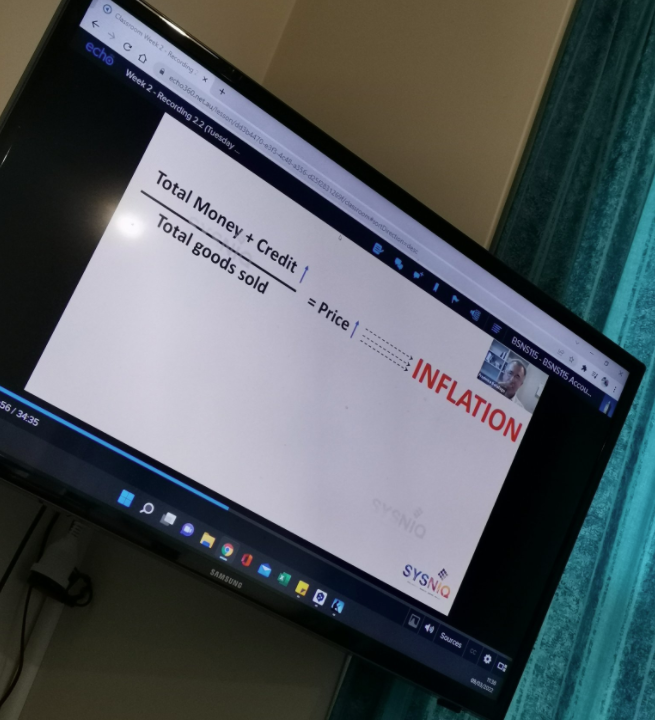

貨幣量、あるいは財政支出額や財政赤字額が物価に影響する、という通念があるわけですが、これは逆で、価格が先に決まって、それらはそれ(価格)に従属するのだというのが革命的なポイントかなと

民間の労働者の賃金は、公的雇用のそれに従属する。

モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する⑥MMTのミクロ的基礎(その3)

A Framework for the Analysis of the Price Level and Inflation という文章を頭から精読するシリーズの第六回。

①きっかけ

Introduction ②

I. The MMT Money Story ③

II. The MMT Micro Foundation- The Currency as a Public Monopoly ④と⑤と⑥(ここ)

(解説編: ”indifference” って何だろう が挟まる)

III. The Source of the Price Level ⑦

IV. Agents of the State ⑧と⑨

V. The Determination of the Price Level ⑩

VI. Inflation Dynamics ⑪

VII. Interest Rates and Wages ⑫

VIII. The Hierarchy of Demand ⑬

IX. Conclusion ⑬

前回シリーズ5では、 III. The Source of the Price Level の最後のところが宿題になった感じワンね。意味が取りにくい。

ここはわかってしまえば別にむつかしくないのですが、ここ、ほとんどの人が意味を取りそこなうと思います。

今までの先入観から自由になって素直に解釈することがまずできないからです。

対話13「saving desire(貯蓄欲求)は政府行動の関数だ」ヘッドホン

>(元々は,前回の記事に続いて「101」その2?を書くつもりでいて,しかも書く内容としては限定を加えてはいなかったものの,例えば「機能的財政」(Functional Finance)という話を「関数(函数)」(function)の話と結びつけて書いてみようなどと思っていた。)

モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する⑤MMTのミクロ的基礎(その2)

A Framework for the Analysis of the Price Level and Inflation という文章を頭から精読するシリーズの五回目。

①きっかけ

Introduction ②

I. The MMT Money Story ③

II. The MMT Micro Foundation- The Currency as a Public Monopoly ④と⑤(ここ)と⑥

(解説編: ”indifference” って何だろう が挟まる)

III. The Source of the Price Level ⑦

IV. Agents of the State ⑧と⑨

V. The Determination of the Price Level ⑩

VI. Inflation Dynamics ⑪

VII. Interest Rates and Wages ⑫

VIII. The Hierarchy of Demand ⑬

IX. Conclusion ⑬

これワンね

対話12 「納税にしか使えない通貨を発行して納税しないと追い出されるという仕組み」ですって?

えっとー、タックスドリブンマネーの話は、JGと結びつけないと、価格の安定性に繋がらない

レイは、タックスドリブンマネーの考えはクナップやイネスにあったけれど、彼らには通貨の価格の安定性に関する議論が欠けていて、そこを最後の雇い手などの、緩衝在庫アプローチが補っている、と考えるわけです。

そういう思考はカントにすらあったわけよね

モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する④MMTのミクロ的基礎(その1)

A Framework for the Analysis of the Price Level and Inflation という文章を頭から精読するシリーズの四回目。

①きっかけ

Introduction ②

I. The MMT Money Story ③

II. The MMT Micro Foundation- The Currency as a Public Monopoly ④(ここ)と⑤と⑥

(解説編: ”indifference” って何だろう が挟まる)

III. The Source of the Price Level ⑦

IV. Agents of the State ⑧と⑨

V. The Determination of the Price Level ⑩

VI. Inflation Dynamics ⑪

VII. Interest Rates and Wages ⑫

VIII. The Hierarchy of Demand ⑬

IX. Conclusion ⑬

モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する③MMTの貨幣論

A Framework for the Analysis of the Price Level and Inflation という文章を頭から精読していきましょうというわけですが、次のような構成になっています。

①きっかけ

Introduction ②

I. The MMT Money Story ③(ここ)

II. The MMT Micro Foundation- The Currency as a Public Monopoly ④と⑤と⑥

(解説編: ”indifference” って何だろう が挟まる)

III. The Source of the Price Level ⑦

IV. Agents of the State ⑧と⑨

V. The Determination of the Price Level ⑩

VI. Inflation Dynamics ⑪

VII. Interest Rates and Wages ⑫

VIII. The Hierarchy of Demand ⑬

IX. Conclusion ⑬

いよいよ本文の精読に入ります。今回は I. The MMT Money Story のところを。

まず The MMT Money Story というタイトルですが、story を「物語」とするよりも、これこそ「論」というべきだと思いました。

というのは、円やドルのような「国定通貨」というものは、税制度と財政支出が一体となって運用されるシステムにおいて観測されるものだという把握をするからです。

モズラー(MMT発明者)による資本論のような物価水準・インフレ論を精読する② イントロダクション

前回に続き、この文章を頭から精読していきましょう。

https://docs.google.com/document/d/1RXiqZU0aT6i1xOqwTmNw-Y0h0H4FMuElTjc-A0GqlUw/edit

今回はイントロダクションの部分です。DeepLによる機械翻訳をぶら下げています。

①きっかけ

Introduction ②(ここ)

I. The MMT Money Story ③

II. The MMT Micro Foundation- The Currency as a Public Monopoly ④と⑤と⑥

(解説編: ”indifference” って何だろう が挟まる)

III. The Source of the Price Level ⑦

IV. Agents of the State ⑧と⑨

V. The Determination of the Price Level ⑩

VI. Inflation Dynamics ⑪

VII. Interest Rates and Wages ⑫

VIII. The Hierarchy of Demand ⑬

IX. Conclusion ⑬

Introduction

The purpose of this chapter is to present a framework for the analysis of the price level and inflation. MMT (Modern Monetary Theory) is currently the only school of economic thought that, in direct contrast to other schools of thought, specifically identifies and models both the source of the price level and the dynamics behind changes in the price level with MMT offering a unique understanding of inflation as academically defined as part of its general framework for analysis that applies to all currency regimes.

本章の目的は、物価水準とインフレの分析の枠組みを提示することである。MMT(現代通貨理論)は、他の学派とは対照的に、物価水準の源泉と物価水準の変化の背後にある力学の両方を具体的に特定しモデル化した、現在唯一の経済思想である。MMTは、すべての通貨体制に適用されるその分析のための一般的枠組みの一部として、学問的に定義したインフレに関する独自の理解を提供している。

I was asked to do a chapter on ‘inflation’ under the textbook definition which is ‘a continuous increase in the price level.’ However, under close examination this turns out to be elusive at best. At any point in time the price level is presumably both static and quantitatively undefinable. That’s why even the most sophisticated central bank research uses abstractions, the most familiar being the Consumer Price Index (CPI) which consists of selected goods and services designed to reflect a cost of living rather than ‘the price level.’ Nor can central banks determine a continuous rate of change of this abstraction. They can only tell you how the CPI has changed in the past, and they can attempt to forecast future changes. Even worse, they assume the source of the price level to be entirely historic, derived from an infinite regression into the past that, in theory, predates the birth of the universe.

私は、「物価水準の継続的な上昇」という教科書的な定義の下で、「インフレ」の章を担当するよう依頼されました。しかし、よくよく調べてみると、これはよくてもつかみどころのないものであることがわかった。どの時点でも、物価水準は静的であり、定量的に定義できない。そのため、最も洗練された中央銀行の研究であっても、抽象的な表現を使っている。最も身近なものは消費者物価指数(CPI)で、これは「物価水準」ではなく、生活費を反映するように設計された特定の財やサービスから構成されている。また、中央銀行はこの抽象的な指数の連続的な変化率を決定することはできません。中央銀行ができるのは、CPIが過去にどのように変化したかを伝えることと、将来の変化を予測することだけである。さらに悪いことに、中央銀行は物価水準の源泉を、理論的には宇宙誕生以前の過去への無限後退に由来する、完全に歴史的なものであると想定しているのである。

うん、前回 I. The MMT Money Story を予習しておいてよかったかもですね

機械翻訳の日本語はこなれていないけれど、まあいいかな?

ほかの経済学とは違うんですよ、というところはやはり資本論に似ていますね。